© 2024 Heimat-, Kultur- und Museumsverein Abbenrode e.V.. All right reserved

- Impressum

- Datenschutz

- Cookie-Einstellungen

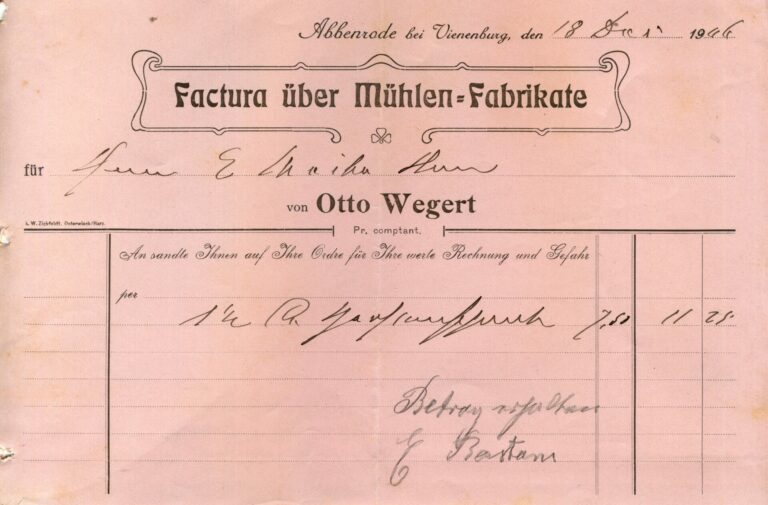

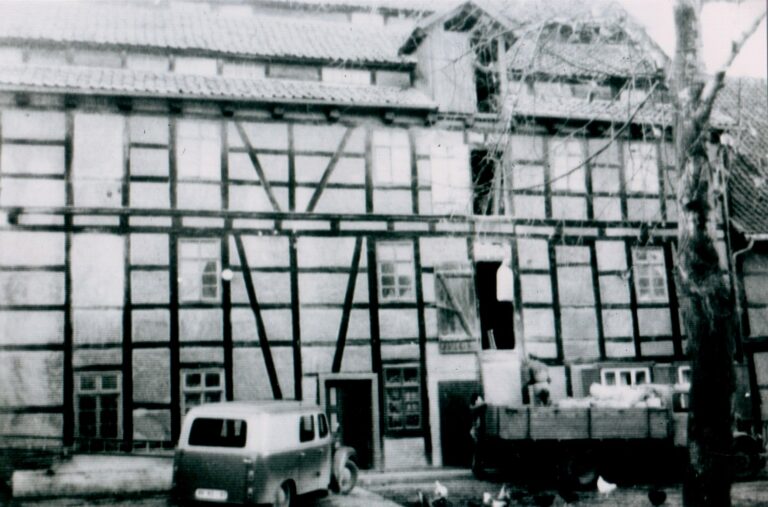

Die Wassermühle Zimmermann Mühle wurde 1607 als Papiermühle errichtet und erlebte im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Besitzer und Zweckänderungen. Sie produzierte Papier, Mehl und schließlich Mischfutter. Nach einer Zeit als Mischfutterbetrieb wurde die Mühle 1996 für die Öffentlichkeit zugänglich und 2020 von Martin Zimmermann übernommen.

Auf Veranlassung des Halberstädter Domdechanten Mathias von Oppen durch den Baumeister Christoph Straube als Papiermühle errichtetBau der

Papierwasserzeichen des ersten Papiermeisters

Jacob Schultze (1609 – 1635)

Thomas Frank wird neuer Papiermeister

Einstellung der Handpapiermacherei durch einen Herrn von Clausbruch und Umbau zu einer Getreidemühle

Müllermeister Friedrich Zimmermann übernahm die Mühle

1939 übernahm sein Sohn Friedrich Zimmermann (Vater von Friedrich, Klaus und Christa) die Getreidemühle.

Sie wurde mit zwei Walzenmahlstühlen und einer Getreidequetsche ausgerüstet. Die Mahlprodukte wurden durch ein Glasrohrsystem transportiert und über den Plansichter und Transportschnecken zu Qualitätsmehl und Grieß verarbeitet.

Es wurde auch noch ein Schrotgang mit Mahlsteinen benutzt. Bis 1960 wurde Mehl an die Bäckereien im Kreis Wernigerode ausgefahren.

Die Mühle wurde enteignet und in einen Mischfutterbetrieb umgewandelt, der das Mischfutter an verschiedene LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften) herstellte und auslieferte. Dazu war der Einbau einer Hammermühle und eines zweiten Mischbehälters nötig.

Erstmalige Öffnung der Mühle Zimmermann für die Öffentlichkeit zum Deutschen Mühlentag.

Martin Zimmermann übernimmt die Mühle.

Fotos: Familie Zimmermann11 x, Heimatverein 2 x, Weihe 3 x,